和菓子のお教室をはじめさせて頂いて早や13年になります。

たくさんの美味しいお菓子、珍しいお菓子に出会いました。

そんなお菓子の思い出やエピソードを、少し… お話したいと思います。

◆ 2012年 2月 かるかん

今月の東京での和菓子教室は《かるかん》と《こなし》で3層に作る棹物でした。

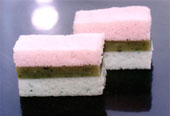

下に淡い水色の《かるかん》を置き真ん中に蓬を加えた《こなし》を挟み、上にまた淡いピンクの《かるかん》を重ねます。 銘を『桜川』とし… 川面があり緑の土手の上には満開の桜、といった風情の春の川辺を写したきれいなお菓子です。 少し凝った創作菓子で、私自身、味も見た目も気に入っているお菓子です。

そんな風にお菓子の説明をしていると、初めていらして下さった生徒さんに「かるかんって、何ですか?」と聞かれました。 「鹿児島や宮崎や九州のお土産に頂いた事はありませんか?」 「いえ…、ないです。 どういう意味ですか?」と、更に質問が。 「本来は自然薯という細い天然の山の芋と砂糖を合わせ、米粉を混ぜて作る蒸し菓子です。 意味ねぇ〜。(苦笑) 意味はよく分かりませんが、漢字では軽い羊羹の羹と書きますから、軽石のように気泡が見える様やふわっとした軽い食感から付けられたものだと思いますよ」 また別の古い生徒さんからも「関西でも《かるかん》のお菓子って、たくさん出回っているのですか? お茶席でもあまり登場しないし、こちらではお土産か物産展でしか見かけないのですが…」との質問がありました。

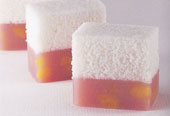

そう、言われればそうなのです。 一般のお店に常時《かるかん》を用いたお菓子が並んでいる訳ではありませんね。 ただ、お茶の席には今回のように《かるかん》と《こなし》を合わせたもの、《かるかん》と《蒸し羊羹》を合わせたもの、《かるかん》同士を色合わせしたもの、《かるかん》に何かを混ぜ込んだものetc... 季節に応じて様々なものを表現してくれる《かるかん》のお菓子が沢山あります。

裏千家学園に入学時の部屋親さん(同室の先輩)が鹿児島のご出身で、いつもいつも明石屋さんの《かるかん》を頂いていましたし、母の従兄弟が都城市に居て小さい時から《かるかん》を身近に感じていました。 が、確かに《かるかん》を用いて作る和菓子(茶席の菓子)は、やはり注文菓子であり、少し特殊な存在のお菓子かも知れない、とお二人を通じて教えて頂いた次第です。

先の先輩がご縁で鹿児島でも和菓子教室を開かせて頂き… 今もその折の生徒さんKさんが遠路、時々東京の教室までお越し下さいます。 Kさんのお話によると鹿児島ではもちろん一般家庭でも《かるかん》が作られていて、各家庭の好みに合わせて米粉(かるかん粉)を引いていただくのだそうです。 また薩摩という土地に良い自然薯ができるのだ、とも聞いています。